宋儒解三綱,皇帝無條件接受君臣監督

宋儒解三綱,皇帝無條件接受君臣監督

英國普通法體系中有一條所謂『君主不容有錯』的原則,涵義跟董仲舒提出的『君不名惡』差不多。邏輯上的道理是這樣的:君主不容有錯,即不負行政責任;只作為尊貴之國家象徵,不過問實際行政;行政權委託給內閣,發生差錯也由內閣負責;君主則超然事外。

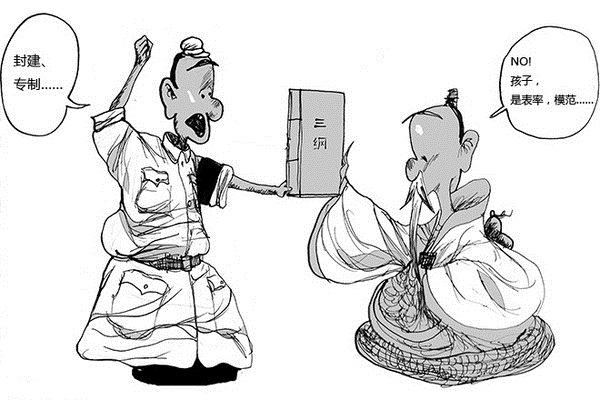

一百年來,一直都有人聲稱,儒家那一套是鼓吹、維護『封建專制』的統治術。直到今天,持這種看法的人仍所在多有。平心而論,儒家經典中的一些提法,猛一看,也確實讓人感覺是在宣揚君權專制。不過我想說,這種感覺多半是因為對儒學原典的誤解所致,比如『君君臣臣』之說,原意是強調君臣各有義務,各守本分,但今天無數人硬是認為,這句話是說臣對君的絕對服從。

還有一些儒家原典上的話,可能本意的確有點維護君權之義。但是,如果我們看看宋人對這部分儒典的闡釋,便會感受到一種邏輯逆轉的趣味:這些貌似宣揚君主專制的話,經宋人一解釋,原來卻具有反對皇權專制的深意。 『三綱』說與反專制

最受人詬病的儒家話語大概要算『三綱』說:『君為臣綱,父為子綱,夫為妻綱。』我看袁偉時老先生每次駁儒家政治學說,必將『三綱』拎出來批一番。從字面來看,所謂『君為臣綱』,似乎確實是在強調君對臣的絕對權威、臣對君的絕對服從。有什麼可辯護的?——還是可以一辯。

『三綱』之說最早見於漢朝儒生整理的經書【白虎通】。今天許多人都相信,漢代的儒學經書實際上已經竄入不少法家、陰陽家之流的思想,不可避免地感染上皇權專制主義的成分。余英時先生便認為,『現代人攻擊儒家,尤其集矢於「三綱」說。但事實上,「三綱」說也是法家的東西。韓非【忠孝】篇說:臣事君,子事父,妻事夫,三者順則天下治,三者逆則天下亂,此天下之常道也,明王賢臣而弗易也。儒家「三綱」之說淵源在此。』不過我不打算將責任完全推給法家,因為自漢之後,『三綱』之說確實成為儒家學說中不可切割的一部分。

那麼宋朝儒家是如何理解『三綱』說的呢?讓我先引用南宋理學家真德秀【大學衍義】的一段話來說明:『即三綱而言之,君為臣綱,君正則臣亦正矣;父為子綱,父正則子亦正矣;夫為妻綱,夫正則妻亦正矣。故為人君者,必正身以統其臣;為人父者,必正身以律其子;為人夫者,必正身以率其妻。如此則三綱正矣。』

——顯然,在真德秀的理解中,所謂『君為臣綱』,並不是說君對臣具有絕對的權威,而是說君主應以身作則,自覺充當眾臣之表率。君正,臣才能正。這裏的『綱』,並非指『權威』,而是指『模範』:君有責任成為臣之模範。你看,經真德秀這麼一闡釋,『君為臣綱』哪有半點為絕對皇權張目的含義? 事實上,如果我們去檢索文獻,就會發現,歷代士大夫向皇帝引述『君為臣綱』時,都不是為了論證『臣必須無條件服從君』,通常都是意在『格君心之非』,強調君主正人先正己的責任,甚至是以譴責的語氣批評君主『其身不正,雖令不從』。

南宋淳熙七年,朱熹在給孝宗皇帝的上書中便說:『恤民之本在人君正心術以立紀綱。……蓋天下之紀綱不能以自立,必人主之心術公平正大,無偏黨反側之私,然後有所系而立。』朱熹所說的『紀綱』,當指『三綱六紀』。眾所周知,朱熹是堅持『三綱』說的死硬分子,但這半點都不影響他一貫抗議皇帝專權的立場。

蘇軾對『作威』『作福』的重新解釋

另一部儒家原典【尚書·洪範】中有一句『惟闢作福,惟闢作威』,也深受詬病。人們一般將其理解為『只有君王才能獨攬威權、擅行賞罰』。聽起來,此說維護君權專制的意味是非常濃郁的。

【尚書】原文已在秦火中佚失,傳世的今文【尚書】、古文【尚書】均為漢儒整理,人們相信其中許多篇目乃是漢代人之偽作。不過,【尚書】一直被漢後儒家奉為經典,不管『惟闢作福,惟闢作威』之說是不是漢人偽造,它都已經成為儒家義理了。關鍵是,後世的儒家如何理解、闡釋它的涵義。

宋代已有士大夫對『惟闢作福,惟闢作威』之說提出質疑,如南宋儒家李衡在【樂庵語錄】上說:『惟闢作威,固是如此,紂之作威殺戮,豈不是作威?乃以此得罪天下,後世惟有徳然後可以作威,故曰徳威惟畏。』不過李衡的觀點談不上新鮮,大致不脫『仁政』的思路。

令我忍不住擊節叫好的是蘇軾的解釋:『「惟闢作福,惟闢作威。」此言威福不可移於臣下也。欲威福不移於臣下,則莫若舍己而從眾,眾之所是,我則與之,眾之所非,我則去之。夫眾未有不公,而人君者,天下公議之主也,如此,則威福將安歸乎?』蘇軾的意思是說,『惟闢作福,惟闢作威』確實是為君之道,而君主要做到『惟闢作福,惟闢作威』,則應當舍己從眾,不持己見,讓自己成為『天下公議』的代表,公議所贊成者,君主遵從之;公議所反對者,君主放棄之。這樣,君主的權威就不會被一二權臣所侵奪。

如果說『惟闢作福,惟闢作威』的原意確實有鼓吹君權專制之嫌,但讓蘇大學士這麼一闡釋,立即就『化腐朽為神奇』,獲得了全新的涵義,不但毫無專制的意思,而且透出幾分『民主』的味道來。

宋人建立的政體當然不是民主政體,不過崇尚公議、反對皇帝專斷,則是宋朝士大夫的共識,朱熹就曾告誡皇帝:『上自人主,以下至於百執事,各有職業,不可相侵。蓋君雖以制命為職,然必謀之大臣,參之給舍,使之熟議,以求公議之所在,……此古今之常理,亦祖宗之家法也。』因此,當宋寧宗稍露出一點專制的苗頭時,朱熹馬上便毫不客氣地向寧宗提出抗議:『今者陛下即位未能旬月,而進退宰執,移易台諫,甚者方驟進而忽退之,皆出於陛下之獨斷,而大臣不與謀,給舍不及議。正使實出於陛下之獨斷而其事悉當於理,亦非為治之體,以啟將來之弊。』在朱熹看來,政事若任由皇帝專斷,即使皇帝天縱英明,決斷無皆合事理,也不是『為治之體』。

如此說來,蘇軾從『惟闢作福,惟闢作威』推導出『人君者,天下公議之主也』,也非個人的標新立異,而是當時士大夫共識的反映。 司馬光:君主無為,大臣掌權擔責

還有一句聽起來無疑是為絕對皇權張目的儒家立論,來自董仲舒的【春秋繁露】:『君不名惡,臣不名善;善皆歸於君,惡皆歸於臣。』意思是說,皇上您永遠正確,錯的都是臣下。余英時先生認為,這是漢代『儒學法家化的一個顯型』,【韓非子】中有『有功則君有其賢,有過則臣任其罪』之語,便是董仲舒『善皆歸於君,惡皆歸於臣』的思想之來源。

我們不必否認漢代復興的儒家受到法家專制主義的感染,至少董仲舒本人是『君尊臣卑』理論的積極吹鼓手。不過,從『君不名惡,臣不名善』是不是就必定推導出絕對皇權?也未必。

英國普通法體系中有一條所謂『君主不容有錯(The king can do no wrong)』的原則,涵義跟董仲舒提出的『君不名惡』差不多。恰恰是這一原則,構成了英國虛君立憲框架下責任內閣制的法理基礎,邏輯上的道理是這樣的:君主不容有錯,即不負行政責任;如何不負行政責任?君主只作為尊貴之國家象徵,不過問實際行政;行政權委託給內閣,發生差錯也由內閣負責;君主則超然事外。

現在的問題是,這裏面的道理,宋代中國的儒家是不是也弄明白了?恰好北宋大學者司馬光寫過一篇【功名論】,開篇第一句話就說:『自古人臣有功者誰哉?愚以為,人臣未嘗有功;其有功者,皆君之功也。』意思與『善皆歸於君,惡皆歸於臣』相近。司馬光這麼說,是要拍皇帝的馬屁嗎?不是。司馬光在文章中接着寫道:既然所有的功名都歸於君主,那麼,君主就應該給予執政大臣充分的信任,讓他們掌執政之權,『人主端拱無為』即可,自可『享其功利、收其榮名而已矣』。『古之聖帝明王』都是這麼治理天下的。

——原來司馬光的用意,是希望君主象徵化,無為而治;具體治理國家的權力,交給大臣。反正人臣的功名,最終都將歸於君主,君主又何必親自操勞呢?不能不承認,司馬光的推論,在邏輯上是完全站得住腳的。

司馬光是從『功名』(『善皆歸於君』)的角度推導出君主應當『端拱無為』的。另有一些宋代士大夫則從『責任』(『惡皆歸於臣』)的角度,同樣推論出君主不應該親裁政務。宋神宗時,由於『內外事多陛下親批』,皇帝出現專權的傾向,大臣富弼便勸誡宋神宗:陛下親批政事,『雖事事皆是,亦非為君之道。況事有不中,咎將誰執?』為什麼富弼反對皇帝親批政務?因為君主是難以承擔行政責任的——總不能經常更換皇帝吧,倘若出錯,『咎將誰執』?因此,皇帝還是『垂拱無為』的好。

我們再將朱熹的見解補充進來,從『君不名惡』推出『虛君制』的邏輯鏈就更加完整了。朱熹是這麼說的:『君雖以制命為職,然必謀之大臣,參之給舍,使之熟議,以求公議之所,然後揚於王庭,明出命令,而公行之。是以朝廷尊嚴,命令詳審,雖有不當,天下亦皆曉然,知其謬之出於某人,而人主不至獨任其責。』在朱熹看來,人主不負責任,所以每一道以皇帝名義發出的命令,都必須由執政大臣合議、經給事中與中書舍人審核通過,才可以發佈於王庭。這樣,即使事後發現該命令有錯,也可以由執政大臣負其責。

在我看來,這一宋人心儀的政體,雖然稱不上『虛君立憲』,但已庶幾接近『責任內閣制』了。而它的法理基礎,居然就是看似鼓吹絕對皇權的『君不名惡,臣不名善』理論。

『君為臣綱』『惟闢作福,惟闢作威』『君不名惡,臣不名善』是儒學原典上三個比較礙眼的論點,確實給人一種鼓吹皇權專制的觀感。但經宋人一解釋,其專制的意味立即得到逆轉,變成了強調君主責任、限制君主專權的意思。而且,整個推論的過程,完全合乎邏輯律,而不是信口開河、語不驚人誓不休——這便是宋人闡釋儒家政治學的智慧了。 |