|

间隙组织液说与疏通经络

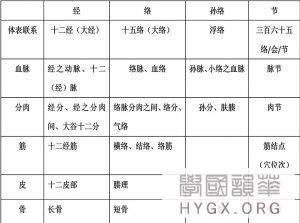

附图:经络与解剖学结构组合图

经络的间隙组织液通道学说认为,经络存在于组织间隙之中,由于其多孔介质的孔隙构造,产生了低流阻、低电阻等有利于组织液流动和物质迁移的特性,形成了无管壁的间隙组织液通道,具有维持内环境稳态和协调脏腑活动等重要的生物学功能。由此理论出发,笔者探讨经络实质与疏通经络的原理如下。

【中西医共用的『间隙』】

中医理论中有很多具体的解剖学概念,如皮、肉、筋、骨、血脉等,除了这些实体性的概念外,还存在着一类非实体的解剖学实在,包括分肉、分间、分肉间、分肉之间、大谷、溪谷、腠理、肉肓等,它们对应现代解剖学中的组织间隙或日常概念中的缝隙一词。

间隙由实体组织构成但又不能被单独分离出来,在牲畜的屠宰过程中,间隙是经常被用来下刀、走刀的部位。正如庖丁解牛所述:『臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行……彼节者有间,而刀刃者无厚,以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣』。间隙虽然看不见,但可以被『神』所感知,是解剖学的实在,而且〖庄子•养生主〗中已经使用了『间』这个词,实为间隙一词的略称。

『分肉』在〖黄帝内经〗中常作为间隙的代名词,不仅代表肌肉之间的间隙,也包括肌肉与骨骼、肌肉与皮肤的各种有形组织间隙。『分肉』一词在〖内经〗出现的频数高达44次,比『血脉』的39次还要多,说明古人非常重视间隙结构;而且,分肉与血脉两个词经常并列使用,如『愿闻此痛,在血脉之中邪?将在分肉之间乎?』(〖灵枢•周痹〗),说明分肉与血脉是比较相似的结构,都是中空的、可藏匿病邪的所在,但血脉是有实体组织形成的封闭性脉管结构,可以被单独分离出来,而分肉是开放的缝隙,周围是有形的连续组织,无法单独分离,这也是间隙难以研究的原因之一。

【间隙与经络】

『经、络、孙络、节』是一类分级概念,代表不同层次的几何形态,它们与具体的解剖结构相组合,构成了中医的各种解剖学概念,如『经』与『脉』组合构成经脉,这里的『经』是修饰『脉』,对脉的几何性质作出具体规定的定语,因此在经的名称与『脉』之间常加有『之』字。如〖灵枢•经脉〗中的大肠手阳明之脉、胃足阳明之脉等。

『经』也可与『筋』组合,构成十二经筋,如足太阳之筋、足少阳之筋等。『之』的使用说明『经』与『筋』是两个相对独立的概念。十二皮部的构成也是如此,并使用了(浮)络代表皮部与『经』结合,构成『阳明之络、少阳之络』等概念。

经脉、经筋和皮部都是历代〖内经〗注家和现代中医教科书所熟知的内容,而『经』与『分肉』的组合则被人所忽视,这种组合构成了『太阴之分、足少阴之分间、诸阳(经)分肉之间』等概念,注家多不知所云,是理解中医理论的一大漏洞。与此相类似,『络、孙络、节』也可以和具体的解剖学结构相组合,其组合结果如附图所示。

【卫气可解读为组织液】

狭义的脉多指血脉,其中有血的运行,与十二经相联系的主要是动脉,有时称为『经之动脉』,因此不少学者认定经络就是血管,但他们忽视了经络与分肉的联系,笔者『经分』概念的析出,为认识经络的全貌提供了新视角。(见『经分——一个重要的经络概念』〖中国针灸〗)

经络是运行气血的通道,血在血脉中运行,故属于经络系统的一部分,但气在什么地方运行?气的实质又是什么?这是中医理论不同于西医之所在。

气有很多子概念,〖灵枢•决气〗篇对狭义之气作出了定义:『黄帝曰……何谓气?岐伯曰:上焦开发,宣五谷味,熏肤充身泽毛,若雾露之溉,是谓气。』这里明确指出了气的基本形态类似于雾露,也就是小颗粒的水,符合这一特征的人体成分只有一个,就是组织液,也称为组织间液,如果直译组织液的英文名称Interstitial fluid,应该叫间隙液。

组织液是存在于组织间隙中的液体,而狭义的气——卫气恰好就是运行于组织间隙——分肉之中的;组织液在组织中是分散存在的,单一的组织液颗粒直到21世纪才被瑞士的Swartz用电镜观察到,其直径仅有数个微米,符合『雾露』的气之形态。

组织液产生于从毛细血管滤出的血液,故『血为气之母』,血液与组织液的关系也符合气血『相偕相续而行』的动力学关系;组织液还有卫气『卫外』的免疫功能,可与汗、津、液(关节液、腹腔液等)、泪、涕、尿等体液形态相互转换。种种关系表明,古人心目中的卫气就是人体中最为常见、占身体总体积20%之多的组织液。

【组织液的流动】

对于组织液的存在,生理学没有异议,但对组织液性质的认识,西方学者之间存在着重大分歧。一种观点认为,组织液是不流动的凝胶态,这个观点以美国的A.C.Guyton为代表;另一种观点认为,组织液为两相状态,一是凝胶相,二是可自由流动的液相,其代表人物是挪威的K.Aukland教授。

如果认为组织液是中医的气,则组织液一定要流动,而且要沿着经络流动,因为经络是气的通道。Aukland论证了外周淋巴系统以组织液通道为前沿构成了防水肿的机制;Swartz用实验证明了组织液流动对纤维母细胞分化和胶原纤维排列方面的作用。

近年来,组织液流动的证据越来越多,特别是双光子显微技术诞生以后,观察体液运动引起的生物大分子迁移已经成为可能。美国两个独立的研究小组分别用双光子显微镜对脑组织中的体液输运进行了观察,发现存在着与动静脉平行、方向相同的组织液流动渠道。这种流动在脑神经代谢物的清除方面有重要的作用,睡觉可使该通道扩大,有利于脑的健康。

笔者从组织液的流体力学方程出发,论证了组织液需流动于低流阻通道中,而低流阻是经络的最重要特征;通过生物力学实验验证了经络的低流阻特性,并结合同位素示踪和阿尔新兰标记发现了循经低流阻通道。

组织液流动的低流阻通道在微观层次上称为组织通道,是解剖学认知的一种孔隙结构,但研究很少。

【疏通经络的原理】

〖黄帝内经〗认为针灸的作用是疏通经络,而在人体中最易发生变化的就是与经络相对应的间隙组织液系统,它的一个重要特性被称为流变性,即结构随液体的流动情况而改变。

有研究表明,当组织液增多,压力加大时,间隙对组织液流动的阻力大大降低,组织液的经常流动对保持间隙的低阻力十分重要;而间隙周围的肌肉呈现紧张状态时,阻力会增大,长期的紧张还会导致肌肉粘连,造成经络持久堵塞。

组织液来源于血液,与毛细血管的开放程度有关、其流动的动力源于肌肉的节律性收缩,类似于心脏对血的推动,组织间隙的大小、孔壁的光滑程度和其中的内含物构成了流动的阻力。

而针灸等各种中医治疗效果可以用间隙组织液状态的改变解释。比如,灸的主要作用是通过热使血管扩张,毛细血管滤出液增加,组织液量加大,冲刷堵塞的经络通道,使之畅通,同时带走堆积在间隙中的代谢废物,实现消炎止痛的作用。

针刀、长圆针等是直接剥离黏连的肌肉间隙和肌肉与骨骼的不正常附着点,挑断增生的纤维组织,使间隙通道得以恢复;拔罐的负压可在组织中产生压力梯度,驱动组织液和淋巴液的流动;按摩除了可以理顺肌纤维外,还可通过匡正骨骼结构,调整肌肉与肌肉之间的关系,使肌肉缝隙得以通畅。

中药对经络的作用比较复杂,北京农学院教授穆祥的研究表明,一些中药对增加微血管舒缩的幅度有重要影响,提出中药的一个作用靶点是血管内皮细胞,为中药调节经络提供了重要线索。

毫针调节经络的机制至少有两种途径,一种是神经-肌肉途径:针刺引起的神经肌肉反射使肌肉产生节律性的收缩,促进组织液的流动,还可刺激肌腱部位的腱器官引起对α运动神经元的负反馈,使过度紧张的肌肉放松,减小肌间隙的流阻。另一个是神经-血管途径,针刺首先刺激神经末梢,通过轴突反射使肥大细胞脱颗粒,释放组织胺,后者可扩充毛细血管,使组织液流量增加,进而疏通经络。

由于毫针是通过神经调节经络的,针感(得气)的存在是起效的重要条件,故阻断神经的活动可减弱甚至消除其效果。但我们不能由此认为经络就是神经,神经只是调节经络的一个环节,而非经络本体,否则,我们就无法解释那些不强调针感也能有疗效的治疗了。

|