|

間隙組織液說與疏通經絡

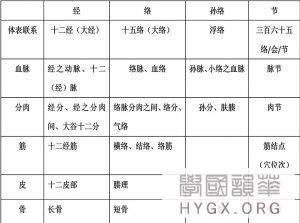

附圖:經絡與解剖學結構組合圖

經絡的間隙組織液通道學說認爲,經絡存在於組織間隙之中,由於其多孔介質的孔隙構造,產生了低流阻、低電阻等有利於組織液流動和物質遷移的特性,形成了無管壁的間隙組織液通道,具有維持內環境穩態和協調臟腑活動等重要的生物學功能。由此理論出發,筆者探討經絡實質與疏通經絡的原理如下。

【中西醫共用的『間隙』】

中醫理論中有很多具體的解剖學概念,如皮、肉、筋、骨、血脈等,除了這些實體性的概念外,還存在著一類非實體的解剖學實在,包括分肉、分間、分肉間、分肉之間、大谷、溪谷、腠理、肉肓等,它們對應現代解剖學中的組織間隙或日常概念中的縫隙一詞。

間隙由實體組織構成但又不能被單獨分離出來,在牲畜的屠宰過程中,間隙是經常被用來下刀、走刀的部位。正如庖丁解牛所述:『臣以神遇而不以目視,官知止而神欲行……彼節者有間,而刀刃者無厚,以無厚入有間,恢恢乎其於遊刃必有餘地矣』。間隙雖然看不見,但可以被『神』所感知,是解剖學的實在,而且【莊子•養生主】中已經使用了『間』這個詞,實爲間隙一詞的略稱。

『分肉』在【黃帝內經】中常作爲間隙的代名詞,不僅代表肌肉之間的間隙,也包括肌肉與骨骼、肌肉與皮膚的各種有形組織間隙。『分肉』一詞在【內經】出現的頻數高達44次,比『血脈』的39次還要多,說明古人非常重視間隙結構;而且,分肉與血脈兩個詞經常並列使用,如『願聞此痛,在血脈之中邪?將在分肉之間乎?』(【靈樞•周痹】),說明分肉與血脈是比較相似的結構,都是中空的、可藏匿病邪的所在,但血脈是有實體組織形成的封閉性脈管結構,可以被單獨分離出來,而分肉是開放的縫隙,周圍是有形的連續組織,無法單獨分離,這也是間隙難以研究的原因之一。

【間隙與經絡】

『經、絡、孫絡、節』是一類分級概念,代表不同層次的幾何形態,它們與具體的解剖結構相組合,構成了中醫的各種解剖學概念,如『經』與『脈』組合構成經脈,這裡的『經』是修飾『脈』,對脈的幾何性質作出具體規定的定語,因此在經的名稱與『脈』之間常加有『之』字。如【靈樞•經脈】中的大腸手陽明之脈、胃足陽明之脈等。

『經』也可與『筋』組合,構成十二經筋,如足太陽之筋、足少陽之筋等。『之』的使用說明『經』與『筋』是兩個相對獨立的概念。十二皮部的構成也是如此,並使用了(浮)絡代表皮部與『經』結合,構成『陽明之絡、少陽之絡』等概念。

經脈、經筋和皮部都是歷代【內經】注家和現代中醫教科書所熟知的內容,而『經』與『分肉』的組合則被人所忽視,這種組合構成了『太陰之分、足少陰之分間、諸陽(經)分肉之間』等概念,注家多不知所云,是理解中醫理論的一大漏洞。與此相類似,『絡、孫絡、節』也可以和具體的解剖學結構相組合,其組合結果如附圖所示。

【衛氣可解讀爲組織液】

狹義的脈多指血脈,其中有血的運行,與十二經相聯繫的主要是動脈,有時稱爲『經之動脈』,因此不少學者認定經絡就是血管,但他們忽視了經絡與分肉的聯繫,筆者『經分』概念的析出,爲認識經絡的全貌提供了新視角。(見『經分——一個重要的經絡概念』【中國針灸】)

經絡是運行氣血的通道,血在血脈中運行,故屬於經絡系統的一部分,但氣在什麼地方運行?氣的實質又是什麼?這是中醫理論不同於西醫之所在。

氣有很多子概念,【靈樞•決氣】篇對狹義之氣作出了定義:『黃帝曰……何謂氣?岐伯曰:上焦開發,宣五穀味,熏膚充身澤毛,若霧露之溉,是謂氣。』這裡明確指出了氣的基本形態類似於霧露,也就是小顆粒的水,符合這一特徵的人體成分只有一個,就是組織液,也稱爲組織間液,如果直譯組織液的英文名稱Interstitial fluid,應該叫間隙液。

組織液是存在於組織間隙中的液體,而狹義的氣——衛氣恰好就是運行於組織間隙——分肉之中的;組織液在組織中是分散存在的,單一的組織液顆粒直到21世紀才被瑞士的Swartz用電鏡觀察到,其直徑僅有數個微米,符合『霧露』的氣之形態。

組織液產生於從毛細血管濾出的血液,故『血爲氣之母』,血液與組織液的關係也符合氣血『相偕相續而行』的動力學關係;組織液還有衛氣『衛外』的免疫功能,可與汗、津、液(關節液、腹腔液等)、淚、涕、尿等體液形態相互轉換。種種關係表明,古人心目中的衛氣就是人體中最爲常見、占身體總體積20%之多的組織液。

【組織液的流動】

對於組織液的存在,生理學沒有異議,但對組織液性質的認識,西方學者之間存在著重大分歧。一種觀點認爲,組織液是不流動的凝膠態,這個觀點以美國的A.C.Guyton爲代表;另一種觀點認爲,組織液爲兩相狀態,一是凝膠相,二是可自由流動的液相,其代表人物是挪威的K.Aukland教授。

如果認爲組織液是中醫的氣,則組織液一定要流動,而且要沿著經絡流動,因爲經絡是氣的通道。Aukland論證了外周淋巴系統以組織液通道爲前沿構成了防水腫的機制;Swartz用實驗證明了組織液流動對纖維母細胞分化和膠原纖維排列方面的作用。

近年來,組織液流動的證據越來越多,特別是雙光子顯微技術誕生以後,觀察體液運動引起的生物大分子遷移已經成爲可能。美國兩個獨立的研究小組分別用雙光子顯微鏡對腦組織中的體液輸運進行了觀察,發現存在著與動靜脈平行、方向相同的組織液流動渠道。這種流動在腦神經代謝物的清除方面有重要的作用,睡覺可使該通道擴大,有利於腦的健康。

筆者從組織液的流體力學方程出發,論證了組織液需流動於低流阻通道中,而低流阻是經絡的最重要特徵;通過生物力學實驗驗證了經絡的低流阻特性,並結合同位素示蹤和阿爾新蘭標記發現了循經低流阻通道。

組織液流動的低流阻通道在微觀層次上稱爲組織通道,是解剖學認知的一種孔隙結構,但研究很少。

【疏通經絡的原理】

【黃帝內經】認爲針灸的作用是疏通經絡,而在人體中最易發生變化的就是與經絡相對應的間隙組織液系統,它的一個重要特性被稱爲流變性,即結構隨液體的流動情況而改變。

有研究表明,當組織液增多,壓力加大時,間隙對組織液流動的阻力大大降低,組織液的經常流動對保持間隙的低阻力十分重要;而間隙周圍的肌肉呈現緊張狀態時,阻力會增大,長期的緊張還會導致肌肉粘連,造成經絡持久堵塞。

組織液來源於血液,與毛細血管的開放程度有關、其流動的動力源於肌肉的節律性收縮,類似於心臟對血的推動,組織間隙的大小、孔壁的光滑程度和其中的內含物構成了流動的阻力。

而針灸等各種中醫治療效果可以用間隙組織液狀態的改變解釋。比如,灸的主要作用是通過熱使血管擴張,毛細血管濾出液增加,組織液量加大,沖刷堵塞的經絡通道,使之暢通,同時帶走堆積在間隙中的代謝廢物,實現消炎止痛的作用。

針刀、長圓針等是直接剝離黏連的肌肉間隙和肌肉與骨骼的不正常附著點,挑斷增生的纖維組織,使間隙通道得以恢復;拔罐的負壓可在組織中產生壓力梯度,驅動組織液和淋巴液的流動;按摩除了可以理順肌纖維外,還可通過匡正骨骼結構,調整肌肉與肌肉之間的關係,使肌肉縫隙得以通暢。

中藥對經絡的作用比較複雜,北京農學院教授穆祥的研究表明,一些中藥對增加微血管舒縮的幅度有重要影響,提出中藥的一個作用靶點是血管內皮細胞,爲中藥調節經絡提供了重要線索。

毫針調節經絡的機制至少有兩種途徑,一種是神經-肌肉途徑:針刺引起的神經肌肉反射使肌肉產生節律性的收縮,促進組織液的流動,還可刺激肌腱部位的腱器官引起對α運動神經元的負反饋,使過度緊張的肌肉放鬆,減小肌間隙的流阻。另一個是神經-血管途徑,針刺首先刺激神經末梢,通過軸突反射使肥大細胞脫顆粒,釋放組織胺,後者可擴充毛細血管,使組織液流量增加,進而疏通經絡。

由於毫針是通過神經調節經絡的,針感(得氣)的存在是起效的重要條件,故阻斷神經的活動可減弱甚至消除其效果。但我們不能由此認爲經絡就是神經,神經只是調節經絡的一個環節,而非經絡本體,否則,我們就無法解釋那些不強調針感也能有療效的治療了。

|