|

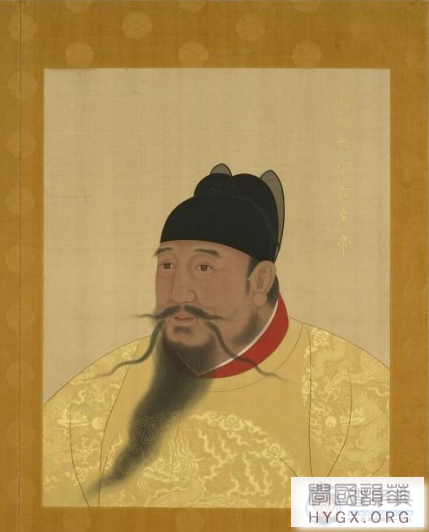

淡极始知“瓷”更艳·明成祖朱棣为何成了“白色控”?

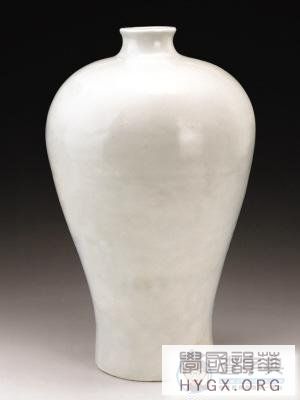

明成祖朱棣 曾经有这样一个故事,说的是明朝永乐年间,边陲部落有一个首领,名叫结牙思,为了能得到皇帝的恩赐,他每年都会找机会向皇帝进献宝物。这一年,结牙思又一次进贡,他向皇帝进献了一只珍贵的玉碗。 他满以为皇帝会龙颜大悦,却没想到被皇帝退了回去。结牙思忐忑不安,他想,这只玉碗的确是一个稀世珍宝,难道是自己的礼数不周,还是哪里得罪了皇帝?之后一连几天,结牙思都在宫中四处打听。终于,皇帝身边的一名太监向结牙思说出了缘由原来皇帝正专注于欣赏甜白釉瓷器,自然对他进献的玉碗没有兴趣。 这种能让皇帝情有独钟的甜白釉瓷器,是明代皇家的御用瓷器,也是古代瓷器中的珍品。天津博物馆馆藏的一件明代永乐甜白釉梅瓶,是永乐厚胎甜白釉瓷器中的罕见作品。 古代白瓷的制作,并不是在釉料中加入一种白色呈色剂,而是选择含铁量较少的瓷土、釉料经过提炼,使其含铁量降到最低。在洁白的瓷胎上,施以近乎纯净的透明釉,就能烧制出白度很高的白瓷来。 典雅幽静的天津博物馆精品厅,甜白釉梅瓶像一位端庄优雅的闺秀。这件甜白釉梅瓶高34.5厘米,口径5.5厘米,足径12厘米,瓶小口,短颈,丰肩平底,通体为甜白釉色,胎质细腻,釉面洁净,外壁压印暗花,因釉子凝厚肥腴,纹饰不清。

淡极始知“瓷”更艳·明成祖朱棣为何成了“白色控”?

明 永乐甜白釉梅瓶 要了解这只优雅的梅瓶,先要从它的出身白釉说起。釉是涂在瓷器表面,使其显出光彩并起保护作用的物质,且可增加陶瓷的机械强度和绝缘性能。中国古代的各种色釉,是利用铁、铜、钴、锰的氧化物的呈色作用进行着色。由于一般瓷土和釉料中或多或少带有一些氧化铁,在还原过程中必然反应出青色来,因此青釉是我国古代最早出现的釉色。 古代白瓷的制作,并不是在釉料中加入一种白色呈色剂,而是选择含铁量较少的瓷土、釉料经过提炼,使其含铁量降到最低。在洁白的瓷胎上,施以近乎纯净的透明釉,就能烧制出白度很高的白瓷来。 朱棣将白色当成自己的幸运色,自然对白瓷也情有独钟,为了迎合皇帝对白瓷的喜好,景德镇御窑厂集百工之力,不计成本,终于烧制成一种胎体轻薄,胎质细腻,釉色洁白温润的瓷器,就是甜白釉瓷器。 白瓷于北朝时烧制成功,北齐武平六年(公元575年)范粹墓出土的白瓷,是我国至今所见最早的白瓷。这时候的白瓷釉色泛黄或泛青,说明还没有脱离青瓷的影子,它的釉料中含铁量比较高。 在此之后的隋代墓葬中,曾出土不少白瓷器,如隋开皇十五年(公元595年)张盛墓、大业四年(公元608年)李静训墓、大业六年(公元610年)姬威墓等。这批白瓷釉色较为匀净,白度较高,是真正意义上的白瓷。天津博物馆馆藏的隋代白釉龙柄联腹传瓶,就是很有代表性的隋代白瓷。

淡极始知“瓷”更艳·明成祖朱棣为何成了“白色控”?

隋 白釉龙柄联腹传瓶 这件传瓶造型新颖别致,既有北朝和隋代瓷器所特有的浑厚凝重,又不乏灵秀活泼,其线条刚柔相济,是隋代创新的器型,代表了当时白瓷制作的最高工艺水平,成为隋代稀有的瓷器精品。 唐代白瓷有了极大的盛名,其中以邢窑白瓷为代表,与越窑青瓷相对,形成了南青北白的鼎盛局面。宋代的五大名窑中,定窑就以烧制白瓷闻名。如定窑孩儿枕,通体洁白如玉,晶莹剔透。到了元代,统治者崇尚白色,从服饰到建筑,基本上都以白色为主调,白瓷成为元代宫廷的御用瓷器。当时有一种卵白釉瓷器,名叫枢府瓷,如鹅卵般白中泛青,是典型的元代白瓷。到了明朝永乐年间,甜白釉的问世,成为中国白釉品种的极品。 甜白釉的烧制,据称与永乐皇帝朱棣的喜好有关。《名卿绩记》是明代学者王世贞的著作,书中曾有这样的记载:明太祖朱元璋为了培养皇子,曾经挑选10位名士巨儒作为皇子们讲经说法的陪侍,其中就有后来赫赫有名的姚广孝。当时朱棣还是燕王,姚广孝向朱棣毛遂自荐,并表示要送给朱棣一顶白帽子,朱棣心头一震王加上个白帽子就是皇字,素有野心的朱棣就选中了姚广孝。 后来事实证明,他的选择没有错,在姚广孝的大力辅佐下,他真的坐上皇位。朱棣越发相信白色对他有重要意义,同时白色也成为他的幸运色,于是白色控朱棣自然对白瓷也情有独钟。 为了迎合皇帝对白瓷的喜好,景德镇御窑厂集百工之力,不计成本,终于烧制成一种胎体轻薄,胎质细腻,釉色洁白温润的瓷器,就是甜白釉瓷器。这种瓷器一改传统瓷器白里泛青的特点,釉色变得十分纯正,没有丝毫杂色。当精美的甜白釉瓷器送到紫禁城后,永乐皇帝十分高兴,爱不释手,并与这些珍品朝夕相伴,一度对其他珍品失去了兴趣。《明太宗实录》中记载,当时皇帝评价甜白釉瓷器时说:朕朝夕所用中国瓷器,洁素莹然,甚适于心。 然而,甜白釉当时并没有甜白的美称,人们对其描述是汁水莹厚如堆脂,光洁如美玉,而甜白釉名字的由来,相传与白糖有关。 16世纪前,我国是没有白糖的,都是黑糖或者红糖,直到16世纪,也就是明朝末年,白砂糖进入中国后,国人见之尝之,其甜白之感让人恍然想起永乐白瓷,就说这个像白糖,而且有一种内心的感受甜,所以那时白瓷才开始叫甜白釉。也有一说,因白瓷薄到半脱胎,能够光照见影,给人一种甜的感受,所以甜白瓷因此得名。 天津博物馆的这只甜白釉梅瓶,是宫廷中用来陈列的梅瓶,是厚胎甜白釉瓷器。甜白瓷有厚釉和薄釉之分,薄釉常施于薄胎及脱胎圆器上,釉面平整晶莹,器物的口、足边沿及带系的棱角处微显胎骨,足边沿的釉面截削整齐,施釉不淌,有光素与刻印纹样两种装饰。厚釉则釉质凝厚,较薄胎器的釉面更加肥腴,多施于厚胎琢器,以光素器为多。少数器皿上有线条流畅的暗刻花纹,有时须认真仔细看才可看出纹饰或款识来。 不论薄釉、厚釉,永乐白釉瓷器都有一个特点,即迎光透视,胎釉呈现肉红或粉红色,而清代仿品则显现青色。另外一个特点是,在器物足边和折角积釉处,常闪烁着灰青色的光泽,釉面偶然显现如同青、白、灰三色交织在一起的极淡的虾青色,甚为奇特 清代的朱琰在《陶说》一书中,提出了因器知政的观点,即每个时代的工艺品从某种意义上都可以说是那个时代的缩影。甜白釉瓷器的出现,与皇帝朱棣的性格、喜好以及对艺术的完美追求有着紧密的关系。 这位一世传奇、发动了靖难之役、修建故宫、编纂《永乐大典》、派郑和下西洋的皇帝,其对白釉的喜爱促成了甜白釉瓷器技艺的成熟,也使得永乐时期的甜白釉瓷器成为现世古代瓷器中不可多得的珍品。 2008年,当国内藏家对清宫彩瓷趋之若鹜时,佳士得在纽约推出了一件明永乐时期甜白釉梅瓶。这件高32厘米的梅瓶,气韵不凡,通体施以明永乐朝首创的甜白釉,并以曼妙笔法暗刻牡丹纹,最终以4倍于估价的277万美元傲视全场。 没有青花的蓝白相映,没有彩瓷的繁复缤纷,仅凭纯净一色,却不输浓妆淡抹,这就是甜白釉瓷器。 |