|

湘阴,湘北小城。湘江流经此地,始汇入浩淼洞庭。 此为远浦归航之地。夕阳下的守望,涛声里的远方,都在水滨之地,如一管芦笛,一夜笙歌。 而今,你走在湘阴县城,真正知道郭嵩焘人生并懂得其意义和价值的,可谓少之又少。他们更愿意谈论鹤龙湖的蟹,或某处的油菜花开得正好。 车子驶入县城的时候,我提议去郭家老宅看看。那么个旧房子啊,去看过啊,真没什么好看的。我没有坚持。想想也是,如果故居仅仅为旅游开发而重建。那不过是一处记忆的地标,藉以安放游人的敬意和缅怀罢了。

先驱者的彷徨与震撼原来“蛮夷”比我们更文明

郭嵩焘

先驱者的彷徨与震撼原来“蛮夷”比我们更文明

郭嵩焘故居附近的陋巷(资料图) 对于郭嵩焘这样的思想者来说,老屋可寓居亲恩与乡愁,却怎么也安放不了文化的中国与文明的世界。 明万历年间,郭嵩焘的先祖自江西迁入湘阴,靠经商而发家。 有流水的地方就有商业之盛;而有商业的地方就有开放之精神。这些,或许都是上天给幼年郭嵩焘的滋养。 18岁考秀才,20岁中举人。公元1837年,郭嵩焘从湘阴来到长沙,进入岳麓书院。那是一段云上的日子。在这里,他结识了刘蓉和曾国藩。多少次,林泉朗月之下,风发正茂的他们纵论圣贤之道,各怀功名之志,相期不负平生。此三子,一生皆为莫逆。 而今,岳麓书院的讲堂两侧的对联,郭嵩焘他们都读过吧?

先驱者的彷徨与震撼原来“蛮夷”比我们更文明

岳麓书院讲堂楹联 是非审之于己,毁誉听之于人,得失安之于数,陟岳麓峰头,朗月清风,太极悠然可会。 君亲恩何以酬,民物命何以立,圣贤道何以传, 登赫曦台上,衡云湘水,斯文定有攸归。 联系起曾国藩、郭嵩焘此生留给世人的评论,只觉这毁誉听之于人的慰勉,似乎专为他们而备。文字就是一道炫光,足以穿过重重叠叠的人心与历史。几十年后,曾国藩因组建湘军、戡乱太平天国,成为权倾一时的晚清重臣,被满清朝廷封为一等武毅侯。郭嵩焘亦曾巡抚广东,成为晚清第一个出使西洋的外交使者。 这一切,或许都与他们当年于岳麓书院的那些契阔谈心相关。多年以后,郭嵩焘于病榻上弥留之时,还在以诗追念这些年轻的日子:见及曾刘岁丙申,笑谈都与圣贤邻。两公名业都千古,辜负江湖老病身。 求学岳麓书院的第二年,郭嵩焘便和曾国藩一起晋京参加科举考试。这一次,曾国藩中了进士,而郭嵩焘黯然南归。此后,他再度参考,又再度落榜。直到公元1847年,而立之年的郭嵩焘方才以第二甲第三十九名的成绩,中了进士。与他的同科进士,都是日后大名鼎鼎的晚清变革社会的人物:李鸿章、冯桂芬、沈葆桢 在没中进士的那些年,郭嵩焘都做了些什么呢? 他去了浙江。那是公元1840年。 这一年,中国朝廷那尘封千年的沉重大门,在鸦片战火的隆隆炮声中吱呀启开。远渡重洋的坚船利舰驶入了帝国的残阳,拖着长辫的满朝文武,震怒于侵略的海盗,却又震惊于文明的天使。 鸦片的销烟,最初起于中国的海域。可是,对于湖湘而言,来自于西方的这一次重创,可能还只是关于长毛的饭后谈资与谣言。 22岁的郭嵩焘,却近距离亲历了这一场战争。这一年,在友人推荐下,他到了浙江,成为浙江学政罗文俊的年轻幕僚。 鸦片战事,近在咫尺,郭嵩焘不可能没有震动。

先驱者的彷徨与震撼原来“蛮夷”比我们更文明

西方人笔下的鸦片战争场景 当年,来自英国的东方远征军于浙江登陆,先攻占了定海,一月后北上渤海。越明年,英军炮轰广州,随后攻占厦门。短短的时间之内,定海、镇海、宁波、慈溪、余姚、奉化以及吴淞、镇江、上海、南京等沿海城市,面对艨艟斗舰、金发碧眼与洋枪洋炮,除了瞠目结舌之外,几无还手之力。 朝廷命奕经为扬威将军,组织三万兵力。这一场战事的展开,无异于古代冷兵器遇到了近代热兵器。交战双方,似乎不在同一个年代。 郭嵩焘第一次目睹了这一股来自异域的旋风力量。他痛感中国海防的松弛与荒废,也意识到整个王朝正处于唯唯诺诺、跌跌撞撞和摇摇晃晃之中。 平时袖手谈心性,临阵一死报君王。这才是一个士夫夫于乱世的精神与风骨吗? 郭嵩焘陷入了深层的反思。 其实,英国人发动鸦片战争的初衷,并不在土地,女人,皮革与金钱,只是通商与贸易。因此,一纸《南京条约》暂时就平息了枪炮的轰击。重门深锁的神州大地,从此撕开了几道口子:上海、南京、厦门等五个沿海城市从此开放通商。 英国人的炮火、坚船与现代兵器,给郭嵩焘所带来的震荡,几乎颠覆了自己的世界观。然而,与其一样强烈的震荡,却表现在朝野士大夫们对于洋人的浅薄认知与妖魔化想像。

先驱者的彷徨与震撼原来“蛮夷”比我们更文明

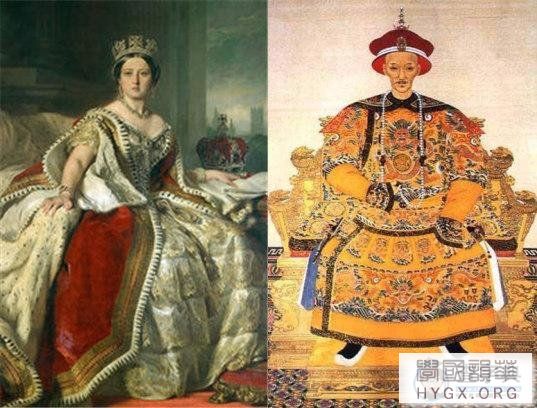

鸦片战争时期的英中两国君主:维多利亚女王与道光皇帝 有人说:英国女王可以自己找对象。这哪里还是人啊?分明是对君臣大义的最大挑战嘛!他们压根就不是人,当然也就谈不上国家,他们只不过是可恶的洋夷。也有人相当然:别看英国人的眼睛那么大,其实晚上看不清楚。还有人意淫成奇葩:英国人上半身刀枪不入,可下半身并不行。你用长棍子一扫,他就会应声而倒。因为,他们的腿脚束缚得太紧。所有高谈阔论的识见,无不来自踱着方步的朝廷大员、巡抚,至于普通百姓的迷信、荒谬和可笑,可想而知。当时,即令像林则徐、曾国藩这样的人物,他们对于洋人与洋务的认识,也都极其有限。

先驱者的彷徨与震撼原来“蛮夷”比我们更文明

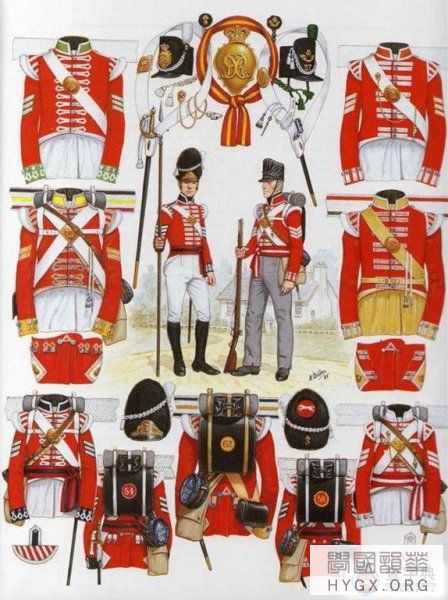

十九世纪前期的英国士兵与其装备 历史发展到21世纪的今天,世界已恍如村落。然而,在19世纪中叶,自以为是世界中心的华夏文明,却完全与世界失去了联系。 我总在想,一个国度、一种文明,到底需要多长时间的闭目塞听、闭头锁国,到底需要何等程度的愚昧无知和专制诛心,到底需要怎样一种群体性的盲目、偏见与敌视,才能成就如此群体性的贫弱、落后、与可怜的精神生态?

先驱者的彷徨与震撼原来“蛮夷”比我们更文明

清朝武士 在中西文明的比较上,整个社会的权力和智识阶层,几乎都在袭用几百以来的华夏中心观,都在莫名奇怪地固守着以华化夷或万方来仪的帝国虚荣。 人们站在疆域辽阔的海棠叶版图上,站在农耕文明的田垄上,全然看不见蓝海那一边的机器大生产与工业革命的划时代变革,也看不到地平线上新大陆的悄然崛起。

先驱者的彷徨与震撼原来“蛮夷”比我们更文明

吸鸦片的清朝人 没有什么比一场战争更能窥见王朝的松弛和衰朽。 在浙江,郭嵩焘通过战争获得一个观察西方的窗口与视角。然而,那时那地,他看到的还只是兵舰之利,尚没有真正见识过文明之光。 中进士之后,郭嵩焘的父母先后辞世。遵制,他六年丁忧在家。 他没有想到,战争如此迅速地威胁着自己的家乡。 这一次,不是外族,而是内乱。

先驱者的彷徨与震撼原来“蛮夷”比我们更文明

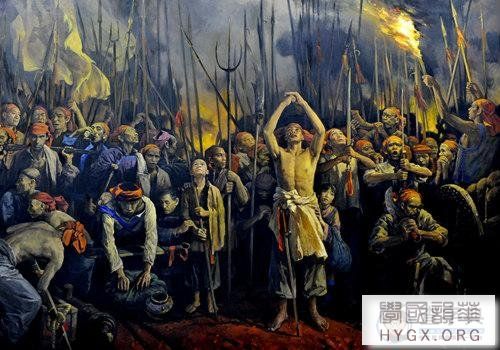

油画作品中的金田起义场景 公元1851年,落魄秀才洪秀全,于广西金田村起义,建立太平军。整个王朝就像一个老房子。太平军一路攻城掠地,次年即进入湖南,围攻长沙,其势不可阻挡。 危如累卵之际,朝廷命侍郎曾国藩在家乡组建地方团练,以剿灭叛乱。其时,他正在湘乡服母丧,守制在家。接到这一纸诏令,曾国藩本能地力辞不受。闻此,郭嵩焘的车轿从湘阴直抵湘乡,一为吊唁,二为力劝,他以保护桑梓之名从国藩其父处获得支持。 曾国藩日后组建湘军,成其功业,其始在此。此后,左宗棠出山,亦是郭嵩焘促成。

先驱者的彷徨与震撼原来“蛮夷”比我们更文明

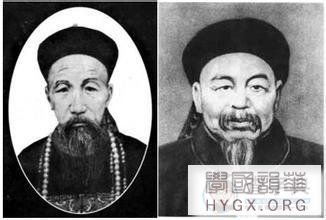

曾国藩与左宗棠 后来的历史表明,无论是曾国藩还是左宗棠,皆功高赫赫,为晚清中兴名臣。若问其最初,郭嵩焘皆劝说有功,他也一直引以为荣。 曾国藩出山之后,湖南巡抚张亮基亦迎左宗棠入幕。以左氏之才,太平军攻长沙未克,绕道益阳、宁乡、岳阳,直至攻取武汉,占领南京。 当是时,江忠源致书郭嵩焘,恳请他经营国计,保卫地方。随即,入江西营帐,辅佐戎务。至前线,嵩焘这才惊讶地发现:太平军水上力量极其强大,十余万船只泊于水上,而人皆舟居。 自贼东下,驰突长江,惟所侵踞,官兵无一船应之,非急治水师不足以应敌。 这些夹着湘阴口音的滔滔宏论令江忠源极为激赏,他嘱嵩焘紧急上疏。不幸的是,忠源不久便战死于庐州。此后,曾国藩以造船自任,移驻衡州,以建江南水师。郭嵩焘辅其军务。 那是公元1855年。湘军一度攻下武汉,旋又被太平军所占。九江一役,湘军更是惨败,曾国藩退守南昌。在最困难的时候,当年岳麓书院的三剑客,再次相聚帐中。他们所达成的精神默契是:奔走效力,皆所不辞。惟不乐仕宦,不专任事,不求保。 超乎功名利禄,只为同道相知。他们,成就了湘军的最核心。 是年深冬,郭嵩焘前往浙江,负责为湘军筹饷。从水路抵达杭州时,正是除夕之夜。其时,浙江市面所用皆为花边洋钱,此行收获无多。于友人提议下,郭嵩焘致函曾国藩与浙江巡抚,决定前往上海。 鸦片战争的海上硝烟,让郭嵩焘见识过海盗的狰狞。这一趟上海之行,却让他震惊于西方文明天使般的微笑。 1843年上海开埠之际,尚不过是一个海边小县。然而,12年之后,在洋泾浜以北的租界,船舰,洋楼,洋房,物什、饮食、男女,儿童来自异域的生活与画卷,为郭嵩焘打开了一个崭新的文明世界。

先驱者的彷徨与震撼原来“蛮夷”比我们更文明

清代上海 这世界,不同于血与火的江南战场,更不同于积贫积弱的传统民间。一个中国人看到外国租界发生的这一切,按世人的观念与逻辑,似乎只能是敌视与愤激。 越是愤慨与仇恨,便越能表达民族的立场,越能表达爱国的衷心,越能显现道德的神圣。 然而,郭嵩焘的思维并未停留于感性,他并未被一触即发的情绪遮蔽自己的独立思考。 看看他所记下的洋楼吧。 极明爽。四面皆离立。环以窗棂,玻璃嵌之。高或三层,皆楼居,而下设议事厅。或曲折作三四间,五六间,置诸玩器,精耀夺目。 在今天的中国,这样的现代建筑或写字楼几乎随处可见。中国的百年现代化进程,让郭嵩焘当年的惊异变成了生活的常态与常识。然而,放到160年之前,处在战火并未退场的背景下,有谁还能感叹洋楼的殆罕与伦比?那不是犯众怒吗? 郭嵩焘一直在犯众怒。他特意去参观了黄浦江上的英国兵船。相形之下,他自己为湘军所建的那些小筏,又是何等寒碜!这是依靠机器的火轮船。郭嵩焘满怀好奇地登上舷梯,察看机器,并且,还第一次在船上的餐厅里喝到了洋人酝制的红葡萄酒。 如果抛开战事不说,洋人其实很有涵养。孩子极秀美,妇女多出游。人与人彬彬有礼,殷勤致意,互通款曲。 他几乎以一种超越战争的眼光,很快就将洋人还原成了一个文明人。他对于洋人的态度,更多是一种对于西方文明的态度。 一百多年来,从海外归来的人们,对于国外文明生活的礼赞与致敬,从来不曾停止过。对于国外的城市建设、公民素质、文明素养、规则意识,人们总免不了万千感慨。可是,当海归们谈论我们与西方的差距时,再也没有人去给他贴上汉奸的标签,也没有人再去简单地指斥其奴颜和媚骨了。 较之郭嵩焘,这都是一百多年之后的后话。 他的时代无法理解他。这,就是郭嵩焘思想的超越,是他此生无以排解的寂寞,也是他注定被人曲解的地方。 于他而言,对于文明人的文明生活,喜欢不是他的目的,他的目的是比照与叩问:同样是上海这样一片土地,为什么千百年来就没有生出如此美好的文明生态呢? 上海之行,郭嵩焘遇到了近代中国最早通晓西学的有识之士,李善兰与王韬。共通的思想与识见,让他们一见如故。 在郭嵩看来,洋人无疑是现代文明人,他们所建立的国家为文明之邦。他们显然不同于夷狄外族,而是来自于一个先进的世界。那是有本有末的文明,政教为其本,器物为其末。 在一个极易被战争灼烧情绪的时代,郭嵩焘凭借着自己独立而理性,以一种拥抱、对话、学习、致敬的方式,硬是将古老的中国境遇悄然放入了世界文明的版图。 |