|

终南捷径

终南捷径

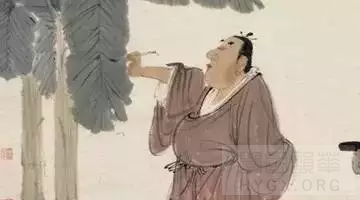

故事是这样的,唐朝有一位道士名叫司马承祯,他道法精深、学识的渊博。唐睿宗想封他官职,但司马承祯坚决要回天台山隐居,尚书卢藏用指著附近的终南山对司马承祯说:“那其中就有无穷的乐趣,为什么一定要回天台山呢?”司马承祯用嘲讽的口气回答道:“你说得不错,那里的确是做官的捷径啊!”原来,当初卢藏用考中进士后,朝廷并没有马上给他封官。卢藏用发现,许多隐居士人不但名声没有被埋没,反而身价倍增。于是,卢藏用在终南山假意做隐士,来引起朝廷的重视,并很快做了大官。 故事的主人公用了一种隐忍的方式达到了一种很不错的效果,可是是不适用于现代呢?我觉得是适用的。但是并不是适合所有人。 首先,他是一位道法精深。学识渊博的人,并且是有一定名声的了。同样如果在现代你是一个学识渊博,知识丰富并且能为社会为人类做贡献的人才,那么你的隐忍隐居必然会让社会觉得浪费而惜才。但是大部分人却不能用他的办法,毕竟那样的人是少数。我们更适合展示自己,尽力的为自己争取发展机会。当然我们也可以以他们为目标,努力的提升自己然后拥有跟他们一样的地位。其实这其中还包含了一种坚守节操的真隐士才是为人处世的大智慧。也是值得我们学习的。 |