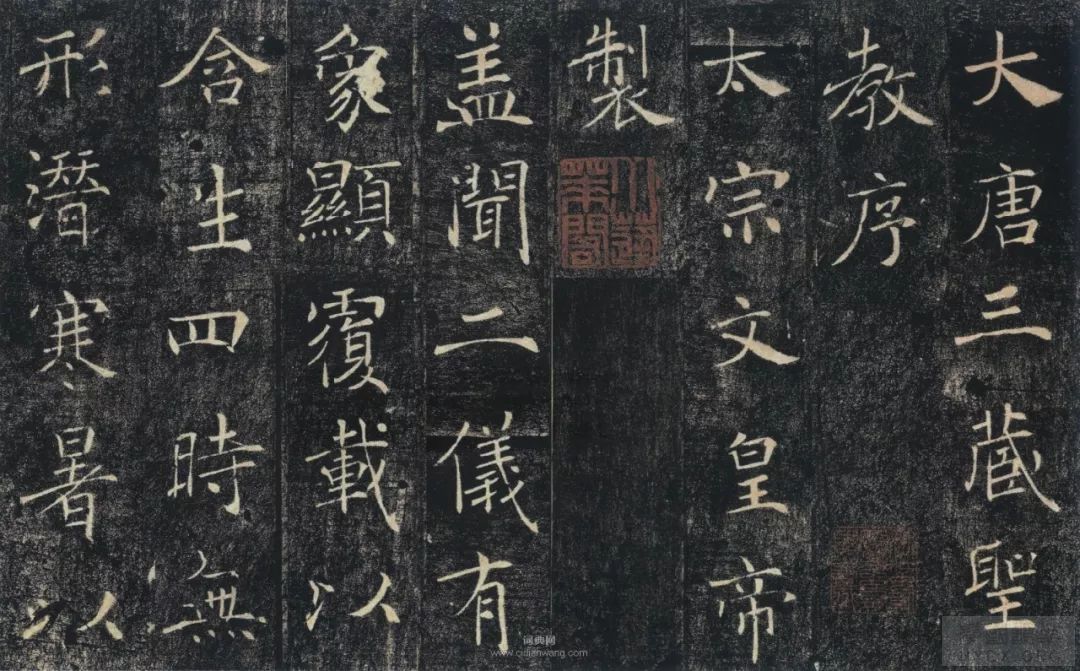

对于初学书法用纸,大家都遇到过的问题『洇墨』,一是因为纸质选择有误,二是书写能力欠缺,对纸笔墨的把控能力不够,可能大多数人更注重研习技法的层面,相比之下忽视书写材料这块儿。我们现在来根据字体推荐一下用纸: 一、楷书 小楷因字形小,点画书写随之要小很多,书写起来自然有难度,要表达精准,运用熟宣居多;则中、大楷则半生熟纸质。

对于初学书法用纸,大家都遇到过的问题『洇墨』,

二、行书 行笔速度相比楷较快,纤丝连带丰富,则运用半生熟和生宣。

一是因为纸质选择有误,

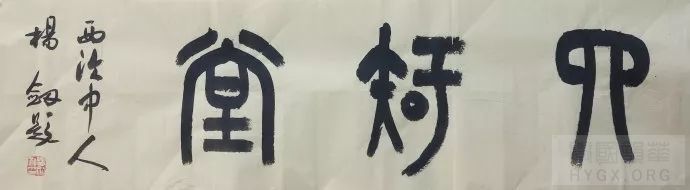

三、篆书

二是书写能力欠缺,

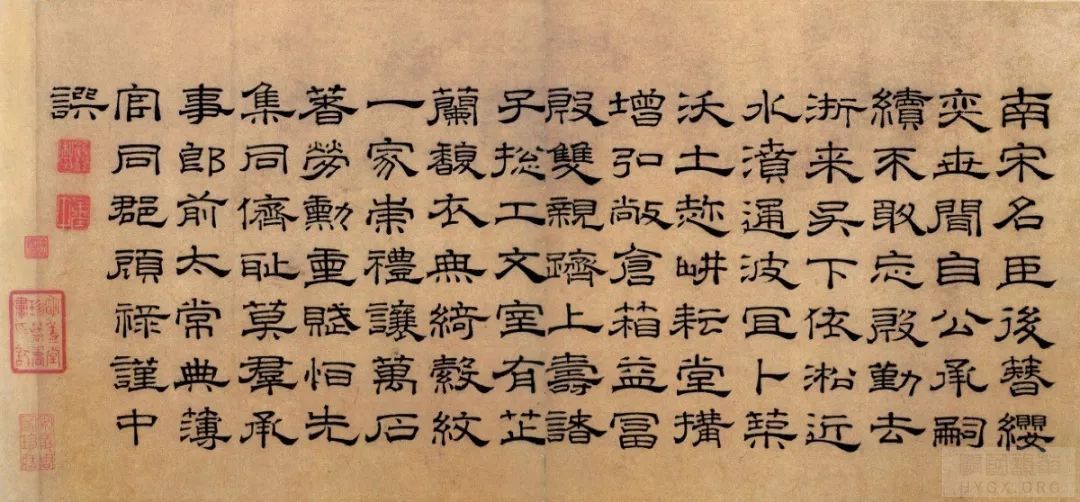

亦用渗化效果较弱的半生熟,保持不会洇墨,水平渐高可用生宣,以求更多的变化。四、隶书 与篆书用纸相符。

对纸笔墨的把控能力不够,

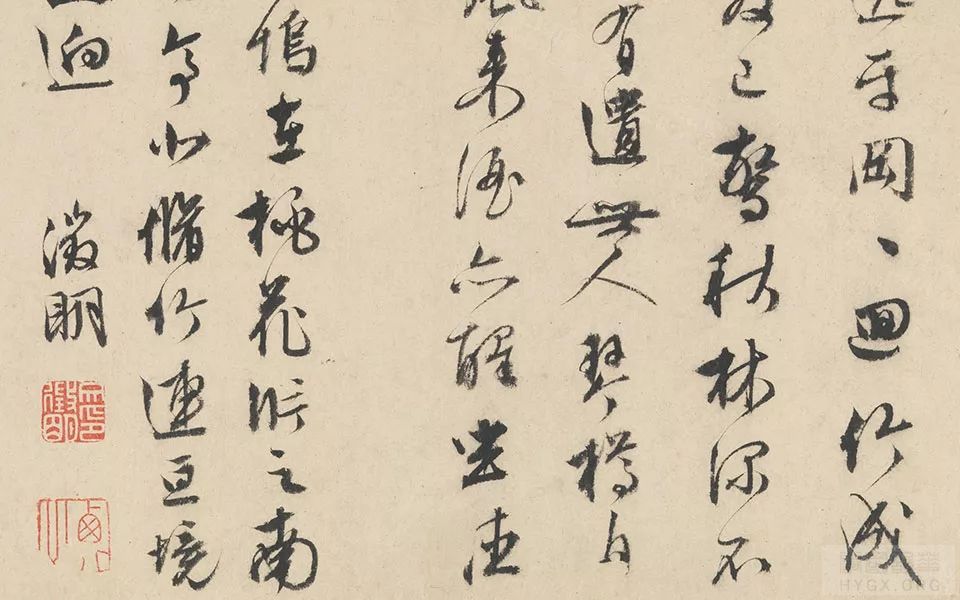

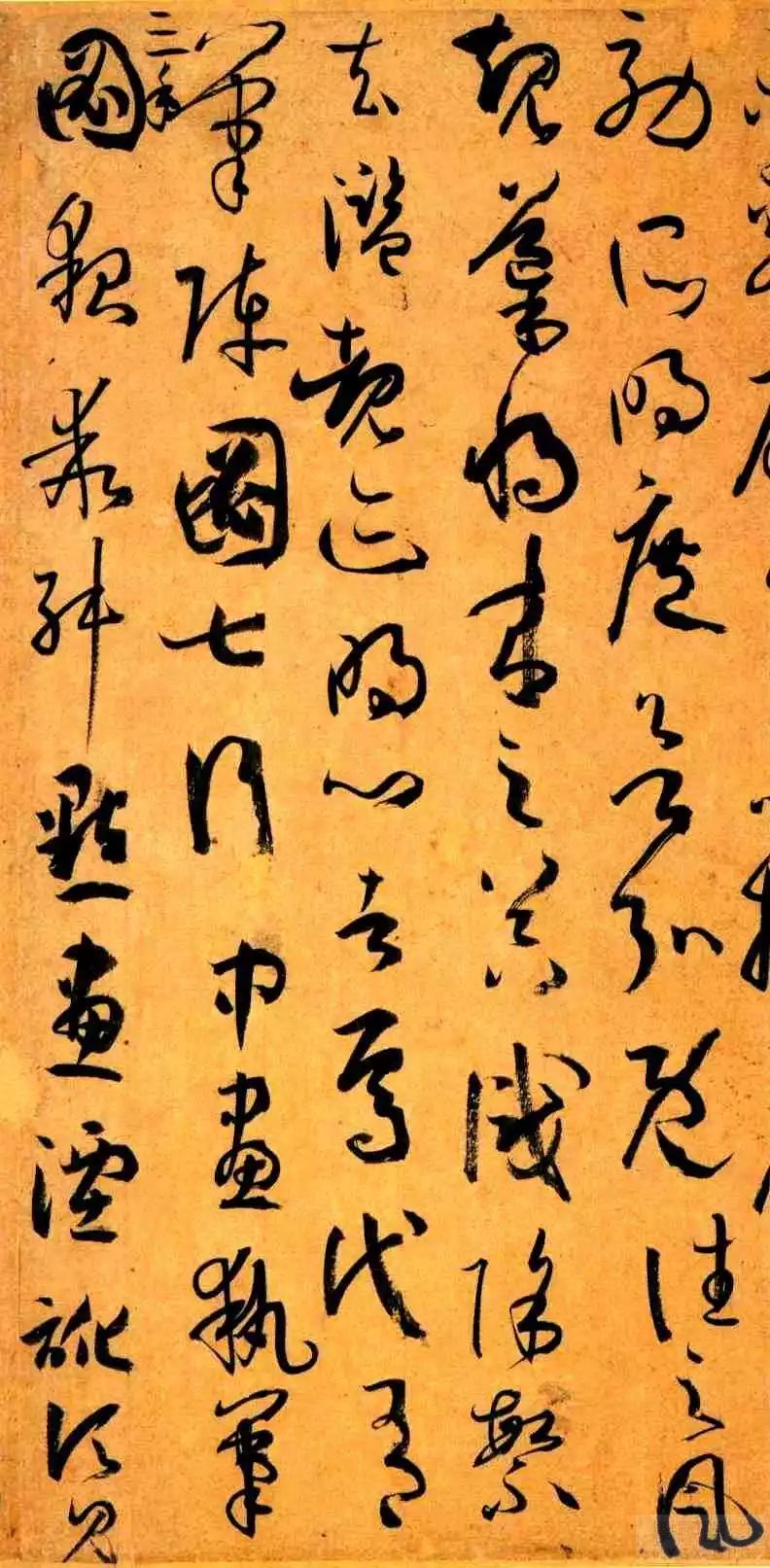

五、草书 对书法的基本书写,有一定的掌握、完全可以操作和控制墨法、笔下线条相对变化丰富,能落笔即定者,用洇化效果明显的生宣;则非熟练者不宜使用;还有一些小字草书,如孙过庭〖书谱〗、怀素〖千字文〗等,要求点画精细,用介于生熟之间的半生熟纸书写,不要过生,而不至于行完笔一团墨。

还有一些小字草书,

半生熟的纸性可五体皆适用,初学阶段,把握墨色,用笔等方面都有局限,初学练习推荐使用毛边纸与元书纸;它采用嫩竹枝作为主要原料,制浆时由于没有漂洗工序,制出的纸为黄色,毛边纸较生宣纸效果差,没有那么多的变化,但价格便宜,一般作为练习用纸。元书纸比毛边纸粗糙,是练习写字的较好用纸。(选购时,为后面创作学习,尽量用无格,书写时据需求叠格)

选纸的方法 1、观: 用眼看,好纸不一定特别白,皮料纸白,但是不反光,不耀眼,纹理均匀,纸的表面不应有埂、沙粒、洞眼和其它附着物。 2、感: 用手摸,有涩感,薄厚均匀,光平绵软,细腻。 3、抖: 用手将纸拿起来,轻轻抖动,声音以不脆,纸质不靓为好。如一抖纸便发出烯哩哗啦的清脆声响,而且纸发僵发硬这就是差纸。 4、试: 用墨汁画在纸上,纸的反应是渗透快,扩散均匀,墨晕外缘无锯齿状。等到墨汁完全吃到纸中以后,再画第二次,出现的效果层次分明,两次墨晕之间还有一个细细的白印。 国家标准局对安徽宣纸制订的质量指标是:『宣纸必须具备适当地吸附墨粒和扩散墨液的性能,既能以水导墨又能以水抗墨,从而达到墨颜万变多色的效果,表达出水墨淋漓的风格来。积墨笔笔分清。浓淡笔痕不对流,能表现出浓中有淡,淡中有浓,既有湿润又有干的微妙感觉.』

熟纸的选择比生纸更难一些。挑选时要看矾是否浸在纸里,浮在纸表面的质量就不好。再看矾在纸上的分布是否均匀。 |