|

德若天地之虚静,化若四时之变物

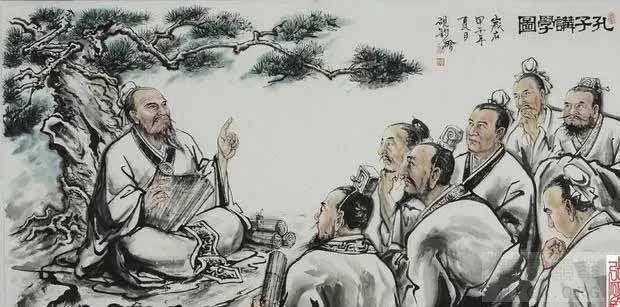

『好生』篇是孔子对古代史事的评论。因孔子谈论舜为君,『其政好生而恶杀』,以『好生』作为篇名。 【『哀公问于孔子曰:「昔者舜冠何冠乎?」孔子不对。公曰:「寡人问于子,而子无言,何也?」孔子曰:「以君之问不先其大者,故方思所以为对焉。」公曰:「其大何乎?」孔子曰:「舜之为君也,其政好生而恶杀,其任授贤而替不肖;德若天地之虚静,化若四时之变物。是以四海承风,畅于异类。凤翔麟至,鸟兽驯德。无他,好生故也。君舍此道而冠冕是问。是以缓对。」』】 出自〖群书治要〗卷十〖孔子家语〗。 『哀公问于孔子曰:「昔者舜冠何冠乎?」孔子不对。』鲁哀公向孔子问道:『过去的舜帝戴的是什么样的帽子?』孔子没有回答。 『公曰:「寡人问于子,而子无言,何也?」』哀公说:『寡人向您提问,您却不说话,为什么?』 『孔子曰:「以君之问不先其大者,故方思所以为对焉。」』孔子说:『因为您问问题不是先问重要的,所以我正在思考如何回答。』 『公曰:「其大何乎?」』哀公问道:『重要的是什么?』 『孔子曰:「舜之为君也,其政好生而恶杀,其任授贤而替不肖;德若天地之虚静,化若四时之变物。是以四海承风,畅于异类。凤翔麟至,鸟兽驯德。无他,好生故也。君舍此道而冠冕是问。是以缓对。」』 『虚静』,清虚恬静。『承风』,承受教化。『异类』,古代对四方少数民族的称呼。『驯德』, 『驯』,顺的意思,顺从德化。孔子说:『舜作为君主时,他的政治喜好生养而憎恶杀戮,任用贤能之士来取代那些不贤德之人;他的德性如天地一样冲虚清净;教化如四季交替一样使万物自然生长。因此,天下之人都普遍接受他德风的教化,甚至在四方的少数民族也都畅行无阻;凤凰飞翔集聚,麒麟纷纷到来,连飞禽走兽都顺从他的德风。达到这种境界没有别的,就是因为他有好生之德。君王您舍弃这样的治国大道不问,而问戴什么帽子之类的事,所以我才迟缓回答。』 这段话是孔子讲舜的治国之道,最重要的是按着天道、自然的规律来治国理政,就是『天道好生而恶杀』。自己修养德行,把自己修身修得很好,然后任用贤德之人,这样自然是『同声相应,同气相求』,感召贤德之人出世为官。这就是做到『举直错诸枉,能使枉者直』。正直之人在上,像孟子所说的,是以唯有仁德之心的人,应该选拔在领导的位置上。没有仁德之心而高高在上,就会把他的过恶传播给广大的民众。那么仁德之人在上,上行下效,百姓也自然兴起德风的社会风气,讲道德、讲仁善等。不仅如此,即使是禽兽,也受到这种德风的感化,所以这些祥瑞的鸟兽都纷纷到来。 这就是古人的『天人合一』思想。『天人合一』思想有一个重要的观点就是天人感应,这种天人感应的观念在现代社会也被科学所证明。日本江本胜博士做了水结晶的实验,他把同样的水放在两个不同的试管里,一个贴上『我爱你』,另一个贴上『我恨你』,然后把它们放到冰箱里结晶。过一段时间,把结晶拿出来放在高倍的显微镜下去观察。结果他发现,几十万次的实验,看过『爱』和『感恩』的水结晶是最美的,呈现出喜悦的、美丽的、六角形的状态;而看过『我恨你』、『讨厌你』的水,不能形成完美的结晶,而且是浑浊一片,让人一看就很厌恶。人心善良,对周围环境也产生潜移默化的影响,周围环境也跟着变好、变善,这就是境随心转。境随心转的观念,可以运用到很多方面。 『福人居福地,福地福人居』,很多人喜欢看风水,其实最根本的风水在于人心。人心善良,这个地方本来风水不是很好,住上一段时间,这个地方的环境也会跟着变好。人心不善良,即使找了风水宝地,住上一段时间,好的风水也都被破坏,所以古人说『福人居福地,福地福人居』。如果是一个有福德的人,所到之处自然吉祥,环境还要随着你来改变,变得越来越好。没有福德,所到之处也不会是一片吉祥,最重要的还是要从自己的心上改。 『相由心生』,一个人的相貌就是离心最近的环境。例如那些经验丰富的警察,走上公共汽车用眼一扫,就知道谁是小偷。因为小偷贼眉鼠眼相,长期都是如此,在他脸上就有印迹。抢劫犯、杀人犯,大家去观察他们的照片,脸上有一种凶相。在海关负责保安的人员,很多人过去都安然无恙,只有一个人要过的时候,让他去检查,结果就出现了问题。说明人长期做什么事,在他的脸上也会现出什么样的情状、什么样的相貌。例如一个人经常生气,发怒的时候充满戾气,脸上的肌肉和平时也不一样。如果经常是这样的,他的脸上会有一种嗔相。酒色之徒,看人都是色眯眯地,在他脸上也有一种好色之相,这都能够看得出来。『福田靠心耕』,要从自己的心上转变,这才是最根本的转变。这也是求得吉祥、求得顺利、求得幸福的根本方法。 |